今年1月に健康診断を受けました。結果は眼底と大腸が要精密検査、その他、要経過観察が5件ありました(血液検査、尿検査、婦人科系、胃は逆流性食道炎など)。オプションで受けたピロリ菌検査は陰性、骨密度は正常値でした。予想以上に指摘事項が多かったので生活改善として睡眠時間を多くとるようにしています(6.5→7.5時間)。1月に視野検査、今日は大腸内視鏡検査を受けましたが結果は両方とも異常なしで一安心しました。

派遣の社内翻訳は6年目になります。研究報告、自社ウェブサイト、会議資料/スピーチなどのMTPE&プリエディット(日⇔英)をしています。今年の秋に抵触日を迎えるので健康維持しながら実現可能な進路を模索中です。

健康診断の結果

AI翻訳導入後の翻訳作業

今月から時給が上がり月収が約1万増えました。

ガソリン代が上昇し続けているので生活面では助かりますが、業務に関してはAI翻訳導入後、短納期での提出を要求されるようになり厳しさが増しています。

依頼される処理方法は以下の3パターンです。

ポストエディットなし+レイアウト作業:特定の配信先に即展開したいため修正不要

ライトポストエディット+レイアウト作業:技術用語/文法的に目立つ誤訳のみ修正

フルエポストディット+レイアウト作業:新規の研究開発プロジェクトなど、テーマ内容を詳細に把握できるよう修正

ポストエディットなしの場合、訳文チェックや修正は不要ですが2日間で3~4万ワードを提出するなどボリュームが多いです。AI翻訳投入前に文中で改行されている箇所をすべて削除し、出力後はバランスが総崩れした画像/表/テキストを延々と修正します。時短のため普段使用するワードとパワーポイントのリピート操作は可能な限りマクロ設定しました。

現在作業中の資料はフルポストエディット+レイアウト作業のパターンです。

講座でも言われていたように、化学、物理、生物(無縁だと思っていたのに最近急増)、数学、法律、IT、マーケティング等々、広範囲に理解していないと対応困難です。

現在の状況

今年の4月で派遣翻訳5年目になります。講座受講時の生活と同様、フル勤務しながら業務で必要な各技術分野の勉強を続けています。

昨年は近視と老眼が急速に進み眼鏡の遠近レンズを5年ぶりに買い換えました。体力の衰えもはっきりと自覚するようになりました。最近花粉の症状(目/喉のかゆみと痛み)が治まってきたので休日の散歩を再開しようと思います。

職場の状況は、昨年から技術系人材派遣会社の派遣社員の採用が増え始めました。現在も特定のスキルと経験を持つ技術者/研究者を募集中です。技術系の派遣社員は皆さん大卒か院卒です。私は事業所で唯一事務系派遣会社からきている人間なので経費削減の際は契約終了になる可能性が高いですが、今のところ契約更新いただけているのでありがたいと思います。

翻訳ツールに関しては、全社規模で既に導入されている国内製のクラウド型AI翻訳サービスを今月から利用させていただくことになりました。専門用語(今回はUSPTOの用語、材料系、機械系など)への対応は不十分でDeepLより出力精度が劣る印象だったので、TMやMulti Termなど用語登録ができる既存のトラドスをメインにして、AI翻訳は補助的に使用しました。今回は和訳だったので、原文と等価の訳文をイメージしながら英文をプリエディットしてAI翻訳後ポストエディットするという流れで作業をしました。

休日は、昨年使用したA5サイズの業務ノート数冊をA4ノートにまとめ直し、定期的に業務が発生する分野(電気/通信など)の理解を定着させたいと思います。現状維持が精一杯で今後の仕事の方向性は未定ですが、レバレッジ特許翻訳講座を受講したことで分野を問わず技術を理解できるようになり以前よりも仕事が楽しめるようになりました。QOLは、年収を除き確実に向上したことを実感しています。

2022年を振り返り中です

久々の投稿となります。

仕事や勉強に集中できない期間があり振り返り作業がまだできていませんが、冬季休暇中にブログで文字化しながらやるべきことを決めたいと思います。

今年の後半、父が脳出血で入院しました。脳外科病院の集中治療室で数日間経過観測後、状態が落ち着き一般病棟へ移りました。その後、リハビリ専門病院へ転院し約2カ月間のリハビリを経て先週退院しました。出血箇所が脳の左側に位置する言語野だったため、人とのコミュニケーションで支障を生じるウェルニッケ失語症という後遺症が残ると医師から伝えられました。言葉とその意味をリンクさせる脳内の回路がダメージを受けると会話の内容を正確に理解できなかったり、発話する際に適切な言葉の選択ができなくなるようです。実際、退院後の父と会話してみると意思疎通に若干支障があると感じました。具体的には、話の内容を何度も聞き返したり、入院していた病院について様子を説明する際に、学校(多分病院のこと)、生徒(多分患者のこと)、先生(多分医者や言語療法士さんのこと)などと言い、名詞の選択にズレが生じていると感じました。医師のアドバイスに従い、短文且つ簡潔な会話を心掛けます。

とりあえず、家族全員で年末年始を過ごすことができます。医療関係者の方には感謝申し上げたいです。

学習履歴

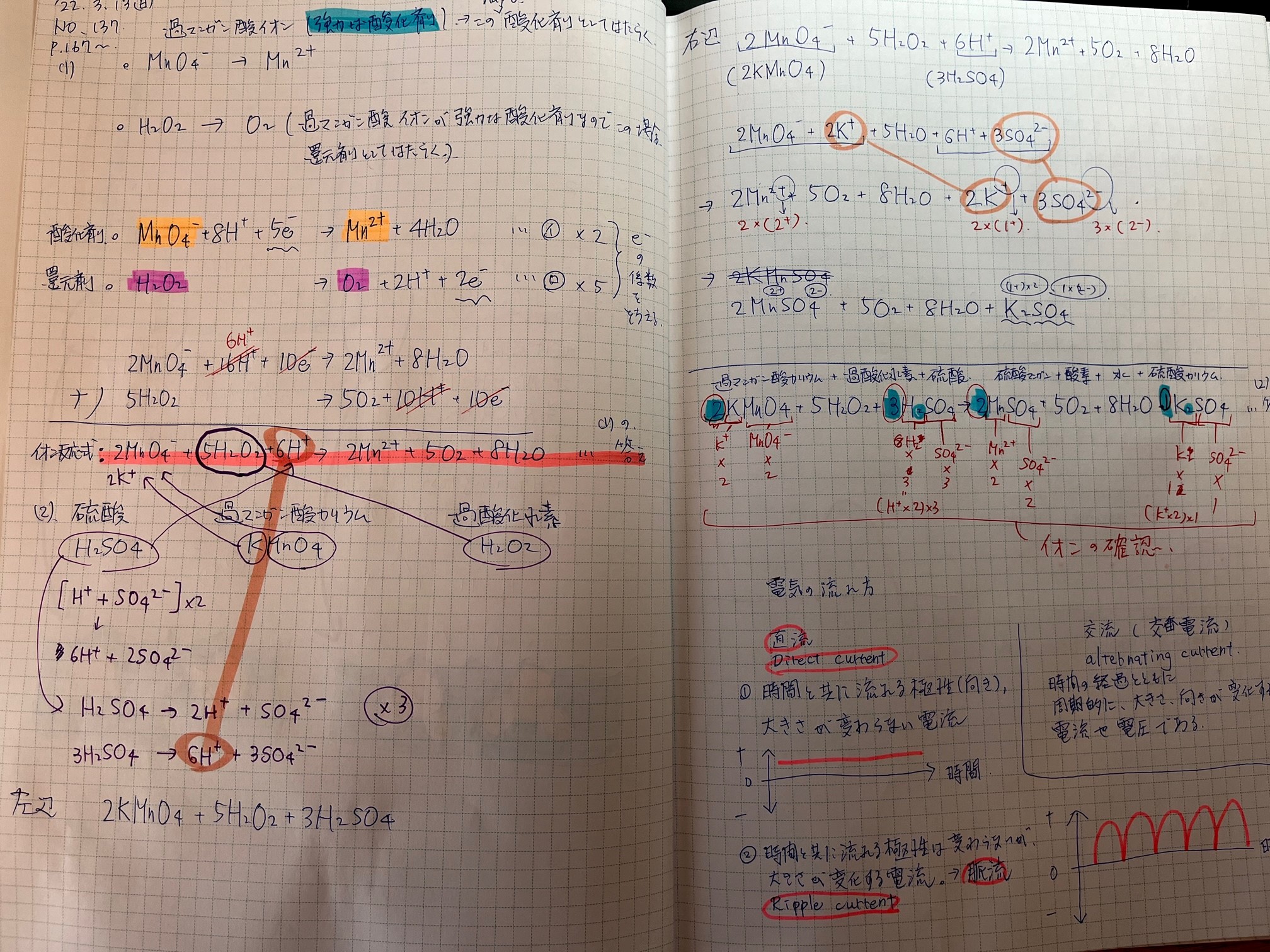

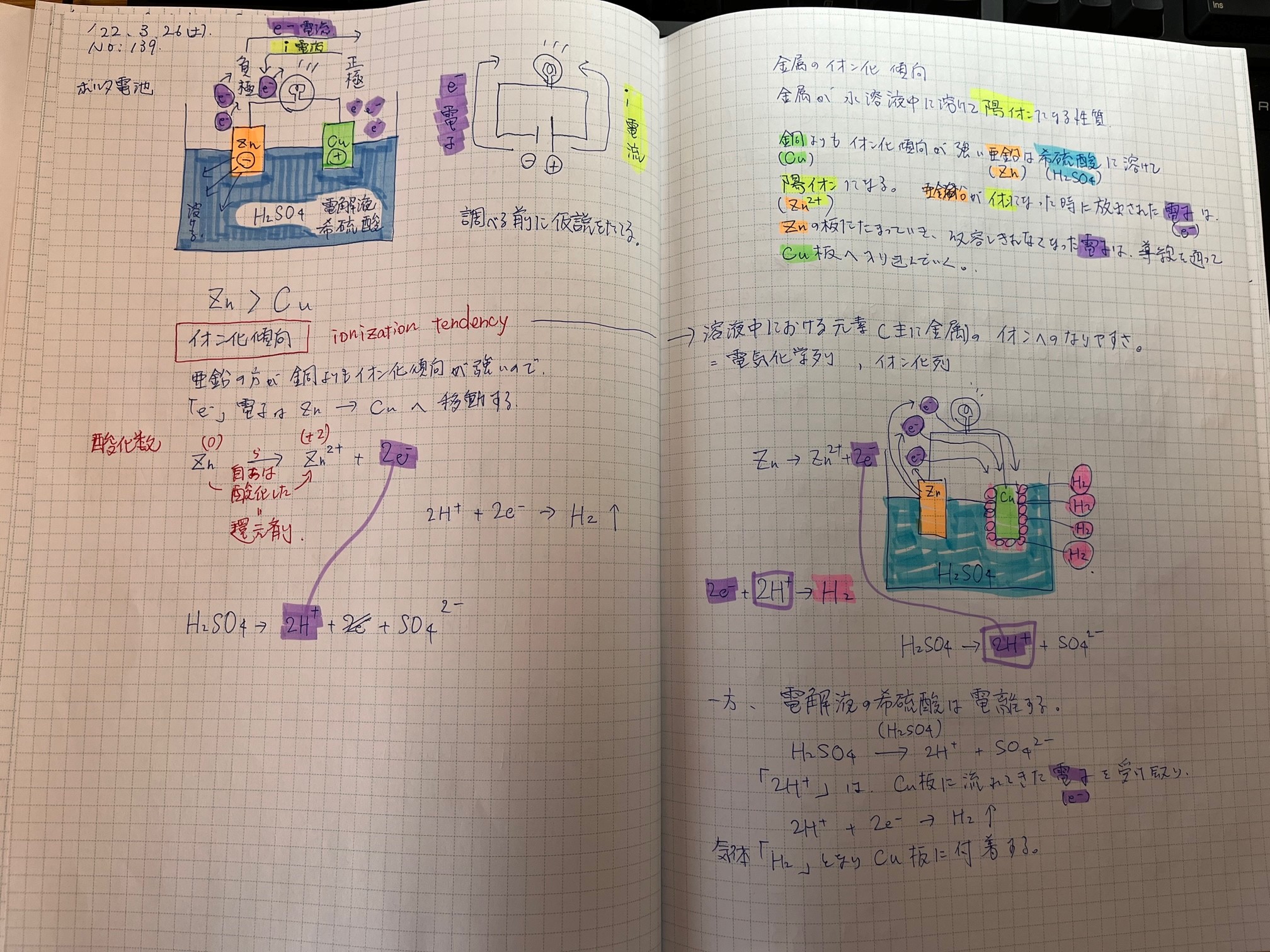

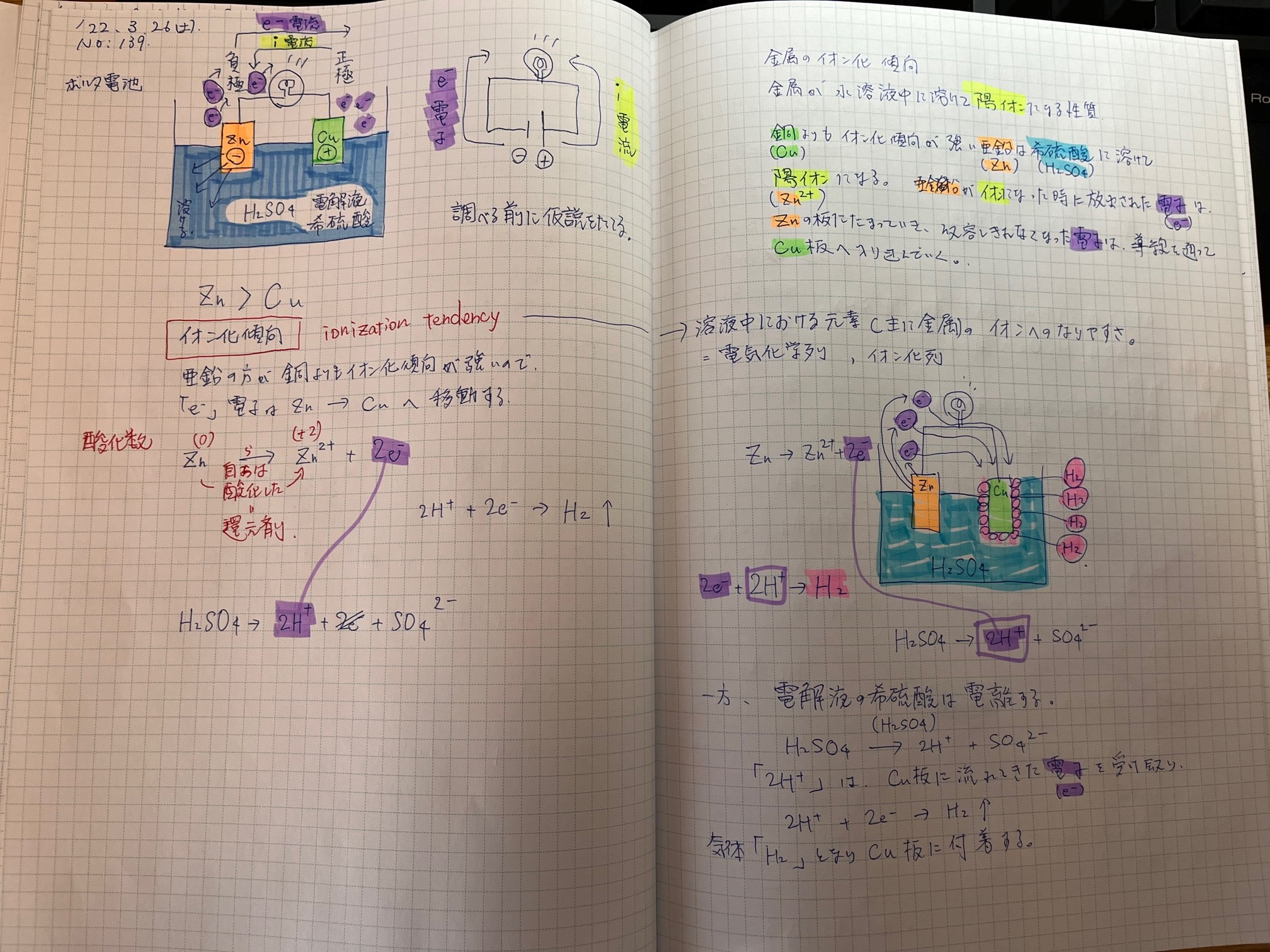

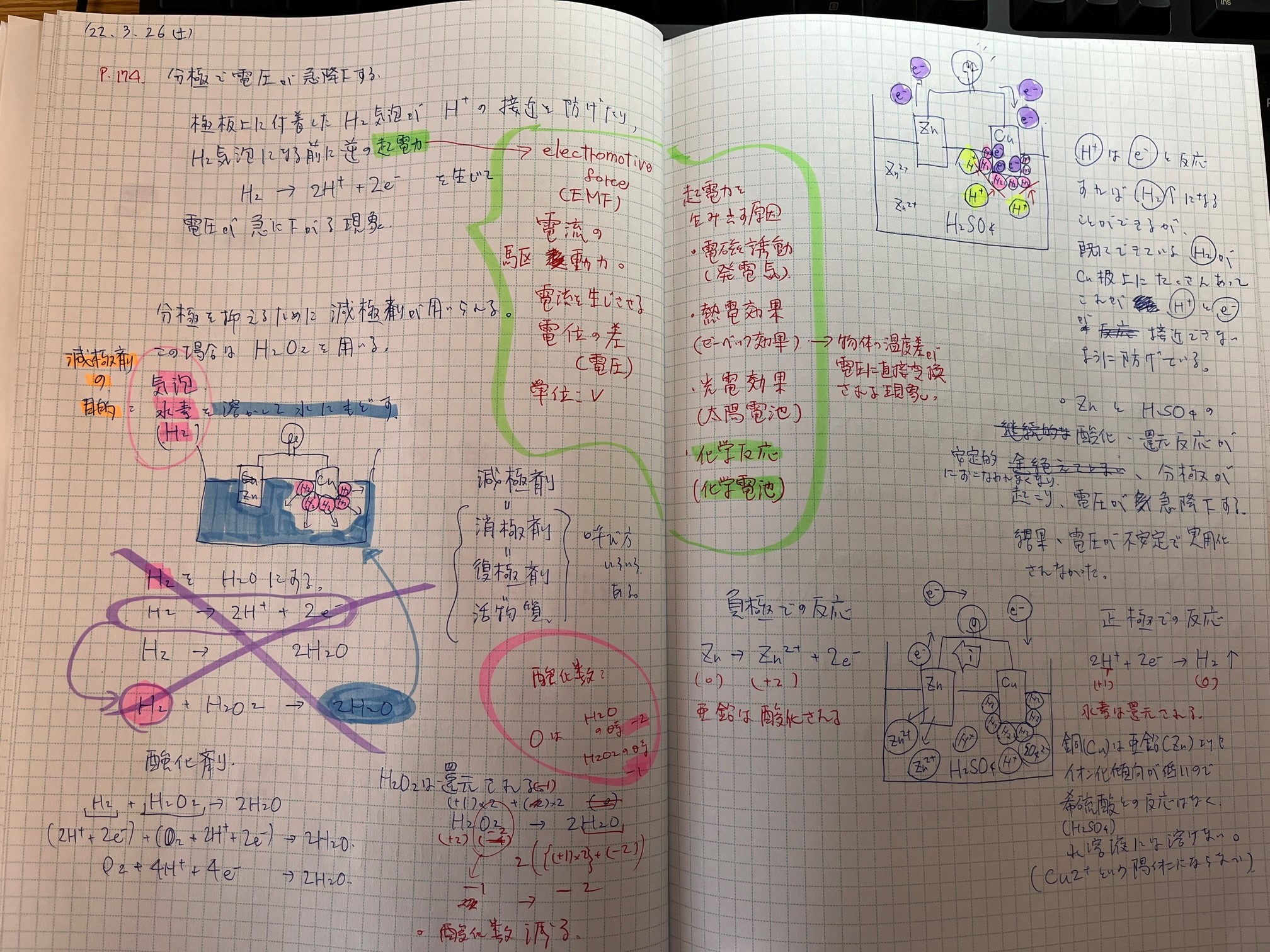

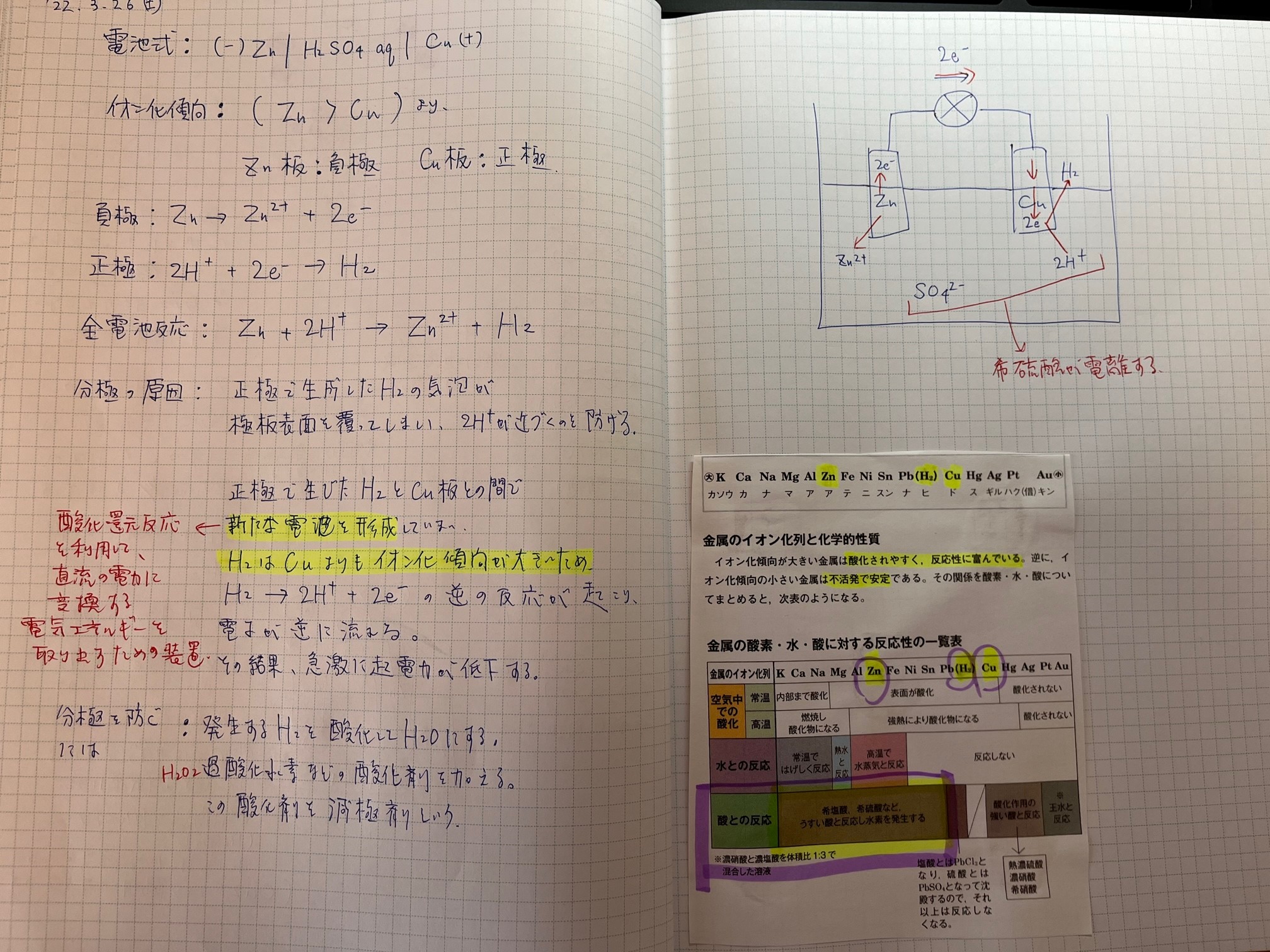

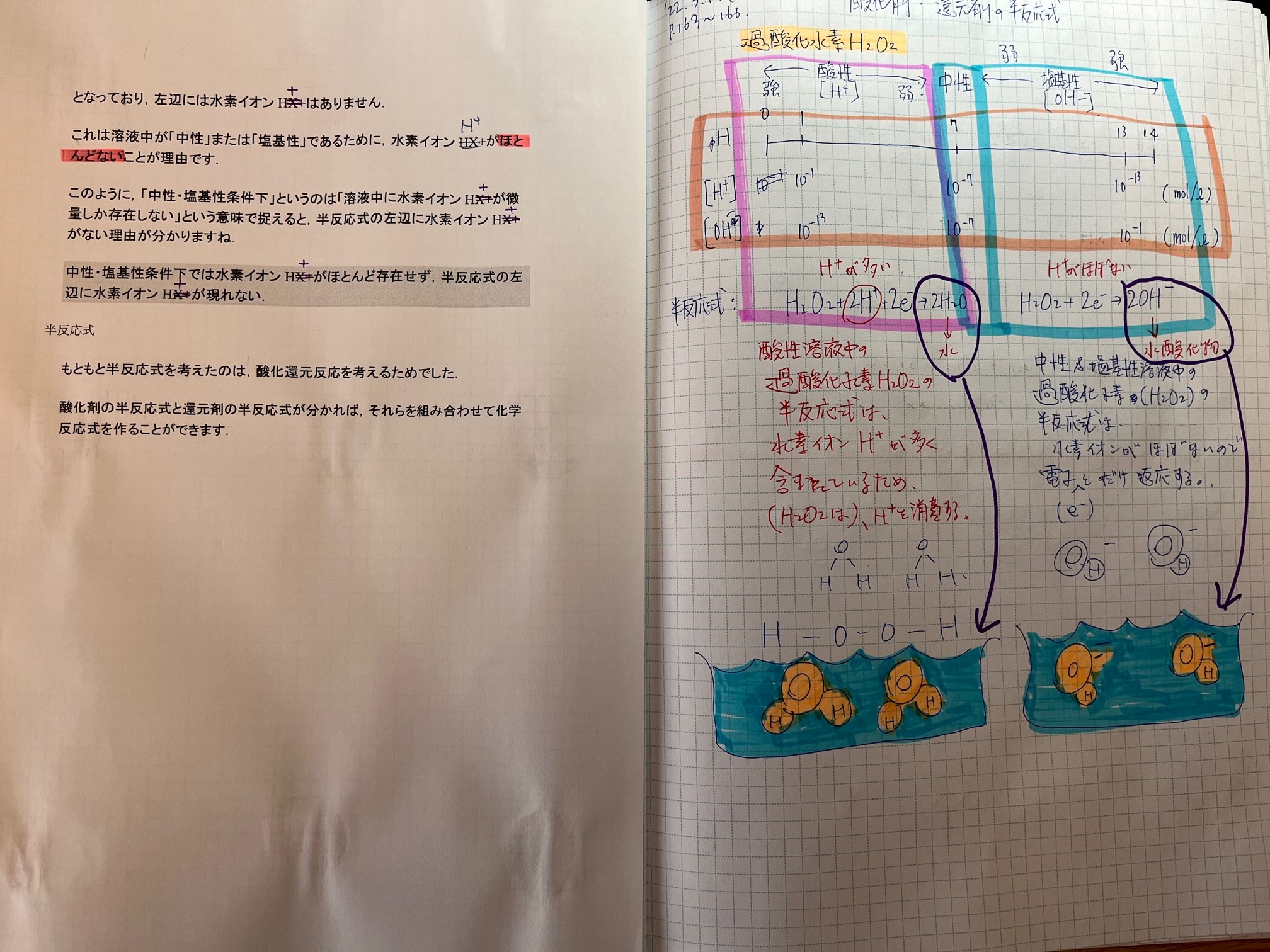

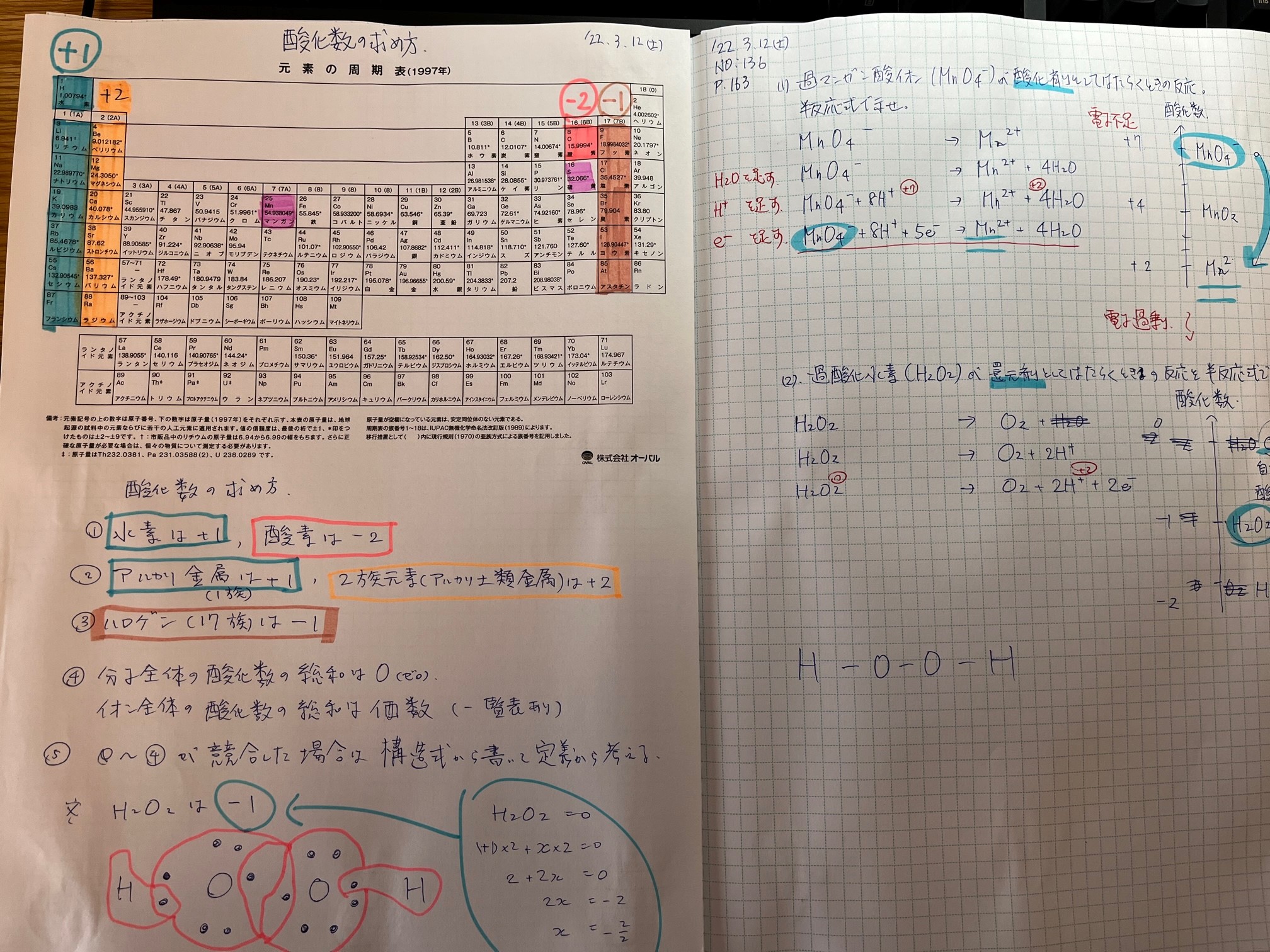

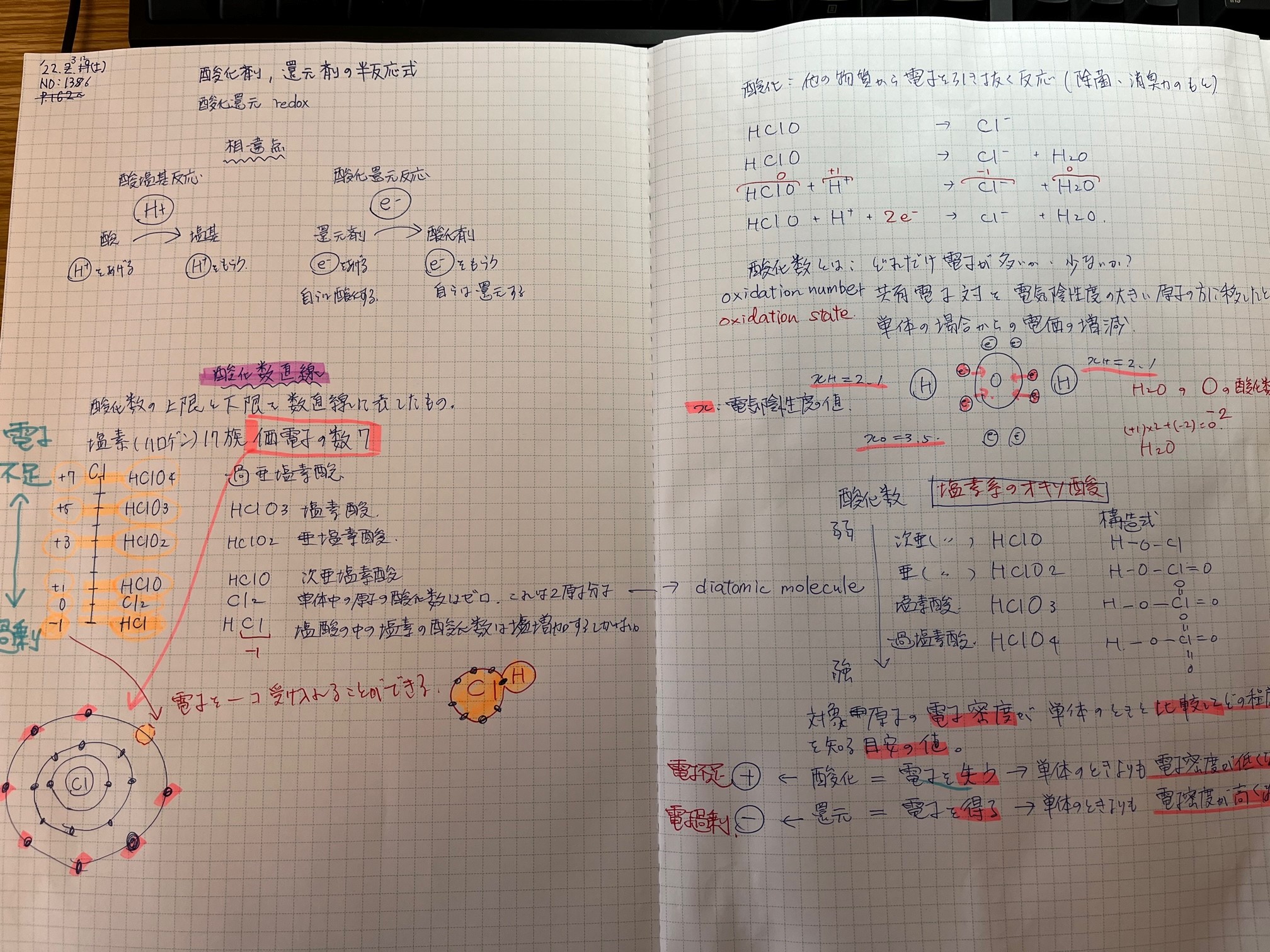

岡野の化学NO:139(電池/電気分解)まで視聴しました。化学反応式や、電子回路が読めるようになってきたので翻訳する際の内容理解が以前よりも楽になりました。本講座で理論化学がゼロから学べて本当に助かっています。

派遣契約は3月末で契約満期(3年)となりましたが、同じ派遣先で新規契約しました。業務内容は変わらず技術翻訳で、時給は40円アップしました。昨年の後半から苦手な英訳業務が増えました。この5か月間で日英を約50万文字処理してきましたが、仕事疲れで転職活動をする余力がありません。とりあえず同じ職場で現状維持します。

今月後半の業務の一部に、海外向け技術プレゼン資料(スピーチ含む)の英訳があります。短納期(未経験分野で約15,000文字を2~3日以内)のため、“自分の処理速度では厳しい。原文は未完成でも良いから早くください”とお願いしました。今日と明日は来週以降の業務に備えて対象分野の事前調査をします。

学習履歴

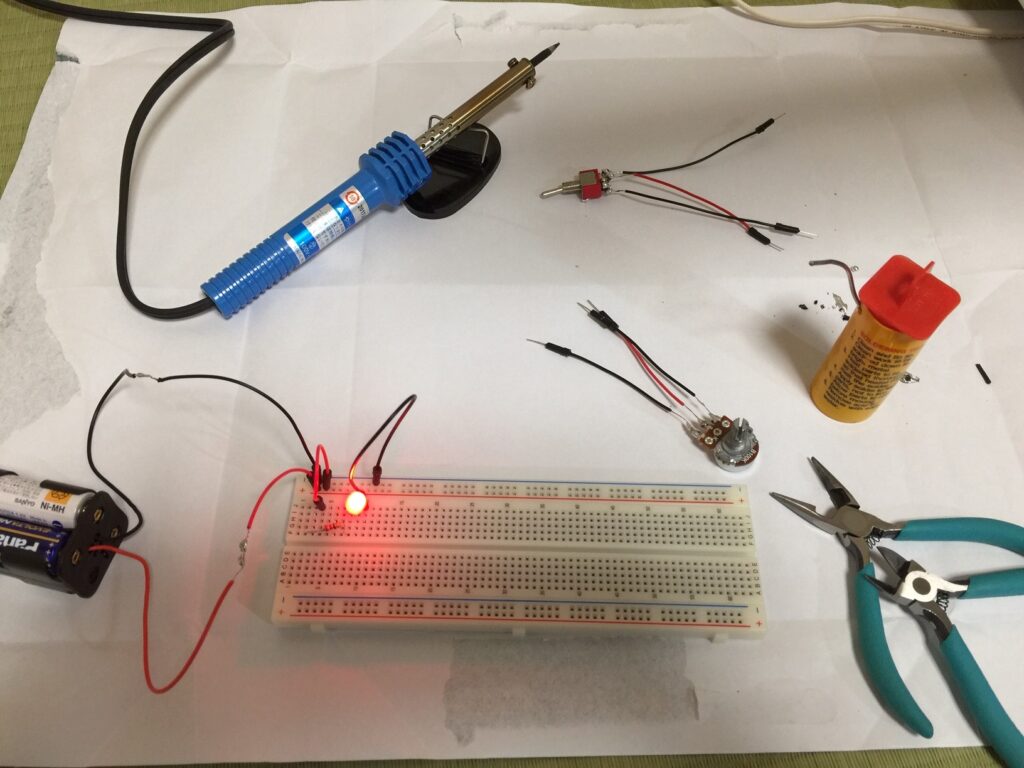

只今業務で電気/通信関連の技術資料を翻訳中です。書籍や動画情報だけではイメージしずらかったので、電気回路の学習教材を購入して回路を作ってみました。はんだ付けは初めてでかなりムラになってしまいましたがLEDは無事点灯しました。LED(発光ダイオード)を接続する向きは順方向(アノード→カソード)のみ電流が流れることを確認しました。

学習履歴(算数&数学)

元旦~1月4日までは長年の苦手科目である小学校6年間の算数と中学校3年間の数学を勉強しました。小学校1年生から順を追って復習することで、挫折箇所や計算問題が解けない原因が分かり、自分なりに改善できたので苦手意識がなくなりました。

最大の致命傷は掛け算の九九を全て覚えていないことでした。5の段までは完ぺきに暗記できていますが、6の段よりも上の九九は記憶が曖昧で日常生活では電卓に頼っていました。今更ですが、分数や平方根の計算で必要な約分、通分、分母の有理化をしっかり覚えました。高校数学を勉強するレベルに(一応)たどり着けたので今日から三角関数などが含まれる数学Ⅰ・Aを開始します。

2022年の計画

本日で講座を卒業しますが、今後も継続的に勉強と技術翻訳を並行するため、今年を振り返りながら来年の行動計画を明確にしていきたいと思います。

昨日、新しい年を迎えるにあたり本棚や印刷した資料を整理整頓しました。講座で紹介された様々な書籍や、勉強しようと思い購入した本を整理していて気付いたことは、読んでいない数学の本やテキストが異常に多いことです(ニュートン式/東進ブックス/チャート式シリーズ、その他多数あり)。

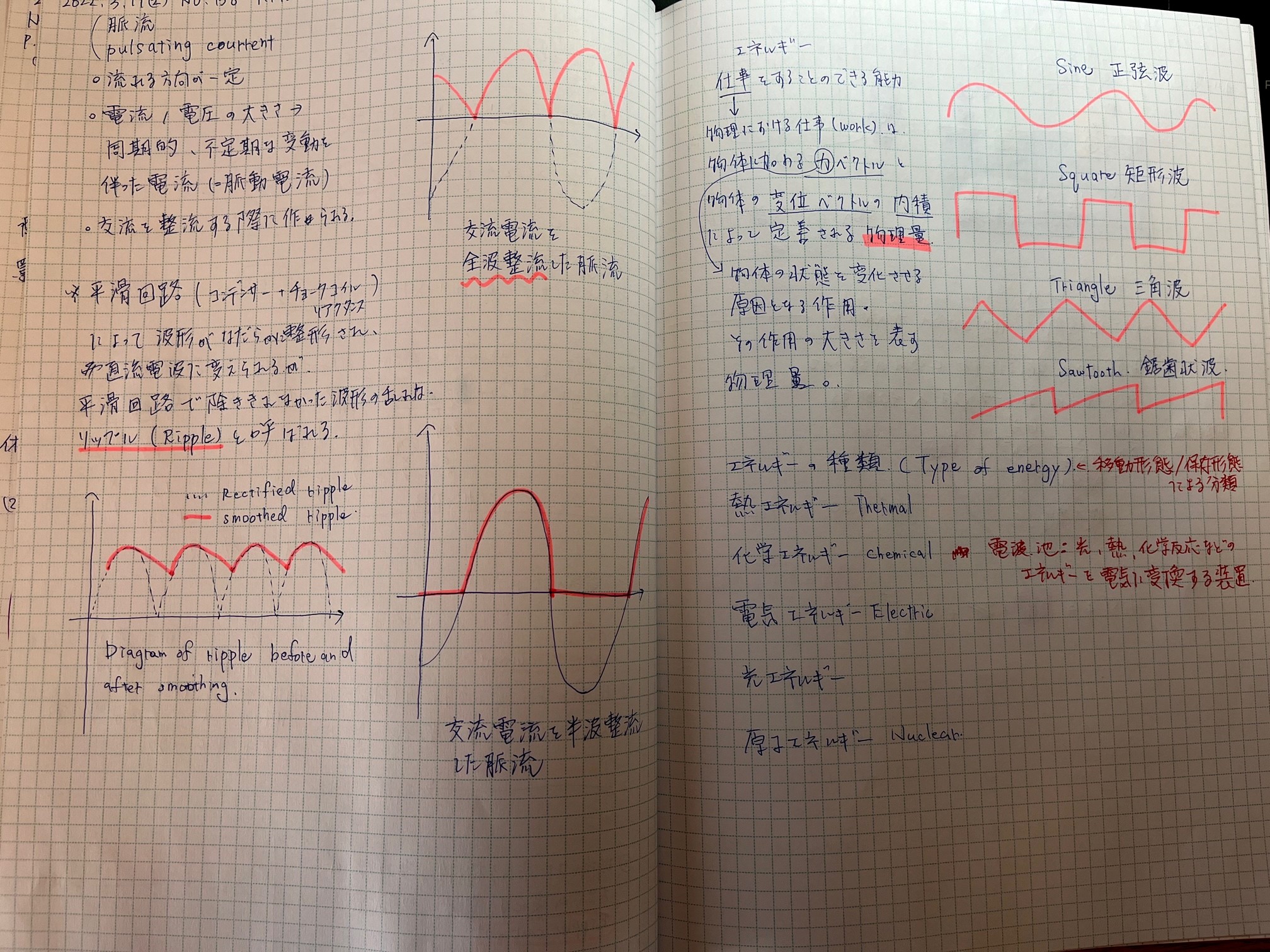

これらは、克服するのに相当な時間を要すると分かっていたため保留にしていたのですが、最近翻訳作業に支障が出始めたので早急に着手します。そのうちの一つは様々な分野の波形制御です。基礎となる三角関数が理解不足でかなり時間ロスしました。

その他、対訳&翻訳学習はエクセルのガントチャートで文字数/マッチ率/達成率を進捗管理して、常に数値で把握するようにします。仕事の実績と勉強履歴は定期的にCVへ追加し就職活動に活用します。

明日はPC内のデータ整理と必要な情報の紙資料化&ファイリングをします。また、現在のデスクトップPCと2つのHDDは2年前から使用しているため、故障に備えて新しいSSDやUSBメモリにコピーします。

今月の勉強内容

就活と並行して現職の翻訳業務に必要な勉強も継続中です。今月は電源回路とEMC(電磁環境両立性)対策について理解するために高校物理Ⅰ・Ⅱの電気/磁気と、電源回路に特化した図解入門を読んでいます。EMCに関する書籍は持っていないため国内外の企業サイトや動画で情報収集します。

進捗

受講延長期間の最終月となりました。

体調不良により就活と講座の勉強は失速していますが進捗報告します。

翻訳会社1社に応募しましたが書類選考で落ちました。この会社のWeb応募フォーマットでは、技術内容や翻訳実績を詳細に記入することを求めていました。現在、自身が登録している派遣会社や就業先の企業とNDAを締結しているため、詳細は記載できない旨コメントを入れ、漠然とした内容しか書けなかったことが悔やまれます。その他、応募条件を満たさないと判断される要素が多々あったのだと思います。今回の送信内容は全て知子の情報に登録しました。今後の応募先に合わせ修正を加えながら活用していきます。

別件になりますが、本日クレジットカード会社から不正利用らしきものがあると連絡が入りました。昨日の日本時間の0時過ぎ(夜中)、アメリカで22,000円相当のショッピング履歴があるというのです。利用しているサブスクリプションサービスには該当するものがなく、自動引き落としではないことを確認しました。情報が海外に漏洩しているとのこと、カード会社からの対応策として利用停止&別番号での再発行を勧められたので手続きをお願いしました。情報漏洩した経緯が分からず、心当たりもなく気味が悪いので、今後の買い物には現金と電子マネーを使うようにします。