受講開始から約1か月が経過しました。

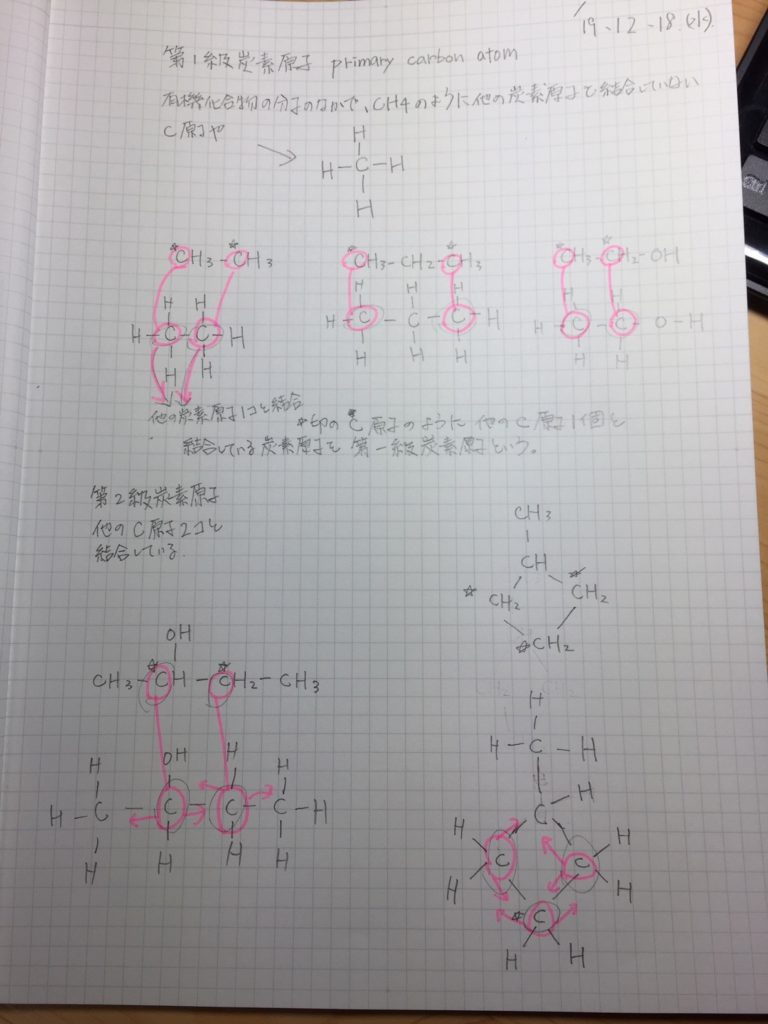

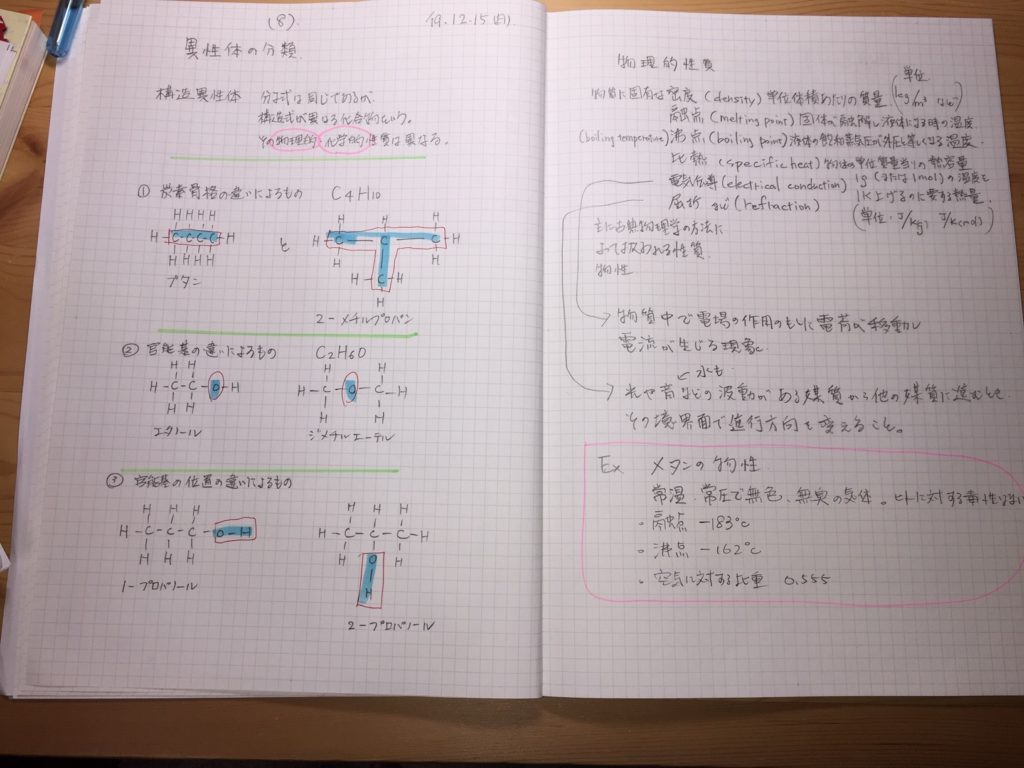

今月は講座学習に必要な環境作りに注力しました(有料メルアド取得&スカイプダウンロード→断捨離&部屋の片づけ→PC購入&接続→ブログ開設の手続き→岡野の化学を少々&ノート作成)。

昨日からは動画のダウンロード作業を開始しました。自身にとって1番のニーズである岡野の化学はある程度の本数はダウンロードしていましたが、それ以外にも本当に3000本以上の動画がファイル内にあることを初めて確認し、今更ですが道の険しさを認識しました。

管理人様から告知のあったNO:1-300はダウンロード済み、会社の冬期休暇中(~1月5日)にすべてのデータを取得する予定です。また、夫々のタイトルを見ながら優先して視聴すべき動画もリストアップします。

講座の学習以外で最近情報収集しているものは、コンピューティング領域で時々話題になる数学のミレニアム問題(P/NPなど)、今後需要が高まる(&低迷する)自動車関連技術、リニアモーターカー(新幹線に導入される超電導)、物流や在庫管理に使用されているRFIGや(intelなどの)GPSセンサー、などです。職場で見聞きして気になったもの、普段の翻訳作業で必要な情報をその都度(浅く広くですが)調べ、作業履歴としてワードやパワーポイントにまとめています。